- 事業内容 SERVICE

- レンタル工房 GoFstudio

- メディア MEDIA

- 実績 ACHIEVEMENT

- 会社概要 COMPANY

- 採用 RECRUIT

営業時間 平日10:00〜19:00

03-6555-307524時間対応

CONTACT

自社商材を一人でも多くのユーザーに届けるために、マーケティング活動に勤しむ担当の皆様は日々「この施策の先にきっと光明が…」と儚げな希望をお持ちのことと思います。

マーケティングの成果を飛躍させたいならば、人の行動原理を読み解く「心理学」を活用することが鍵です。一つの商品を購入することにも法則性があり、それを理解しマーケティングに応用することで、売上を大きく伸ばせる可能性が高まります。

まずは基本概念や行動心理学の原則、具体的な効果を知り、マーケティング心理学の活用事例を見ることでユーザーの購買意欲を高めるヒントを探っていきましょう。

マーケティング心理学は、「顧客が商品を買う心理やパターンを理解し、マーケティング戦略に生かす学問」のことです。

具体的には、下記について分析し、商品を売り出す戦略を立てることです。

普段自分たちがよく見ている電車内の広告やCMにも、この心理学が活かされています。

このマーケティング心理学をうまく活用することで、商品やサービスの売上を飛躍的に伸ばすことができます。

まずは、マーケティング心理学で基本となる、3つの概念について見ていきましょう。

顧客理解とは、「顧客が抱えている課題やニーズ・欲求・行動とは何なのか」を分析することです。

この顧客理解が大事な理由は、マーケティングで重要な「4P」に影響するからです。

4Pとは「製品(Product)」「価格(Price)」「販促・認知(Promotion)」「流通・販路(Place)」のことです。

現在はいろんな商品が世の中に存在し、自社商品やサービスにもたくさんの類似商品・競合他社が存在します。

その中で他者との差別化を図るためには、自社のターゲットである顧客を理解し、4Pを適切に設定することが大切です。

具体的には、顧客に直接インタビューをする・アンケートをとる・類似商品やサービスの口コミを確認する・今までの顧客からの問い合わせを整理してみる、などからはじめましょう。

顧客理解ができたら、次は購買決定プロセスを分析しましょう。

購買決定プロセスとは、「顧客がある商品と出会ってから実際に購入するまでの意思決定をするプロセス」を指します。

このプロセスには下の5つの段階があるといわれています。

2.情報の探索 :自分のニーズを満たす商品を検索する

例:ディーラーに車を見に行く、中古車比較サイトを見る

3.情報の評価 :自分のニーズを満たすにはどの選択肢が良いか評価をする

例:値段・性能などから商品を比較する

4.購買決定 :商品の購入を決定する

例:車を実際に購入する

5.購買後の行動:商品を買った後の満足・不満足を決定し、次のアクションをする

例:購入した車に満足してレビューを書く、友人にディーラーを紹介する

マーケティングではこのプロセスを理解して、各段階に合わせた行動促進をすることが重要です。

たとえば「購買決定」で止まっている場合は、「購入するためのプロセスが難しい・面倒ではないか」を振り返りましょう。

先ほどの車の例だと、「1回の来店で全ての手続きを完結し、車を購入できるようにする」などの工夫が必要です。

最後に「顧客が商品やサービスを買うきっかけになる」心理的トリガーを分析しましょう。

この心理的トリガーをうまく活用できると、「今まで売れなかった商品が売れた」「売り込みしていないのに爆発的に売れるようになった」と驚くような成果が出ます。

この心理的トリガーについて、次の「主要な行動心理学の原則を知ろう」や「実践!売上アップのための心理学テクニック」でくわしく見ていきましょう。

さきほど紹介した「購買決定プロセス」のように、マーケティングでは顧客が購入するまでの導線を作る必要があります。

そのために必要なタイミングで行動心理学をうまく活用することで、顧客がプロセスをどんどん進め、商品の購入や周りに口コミを広げてくれるかもしれません。

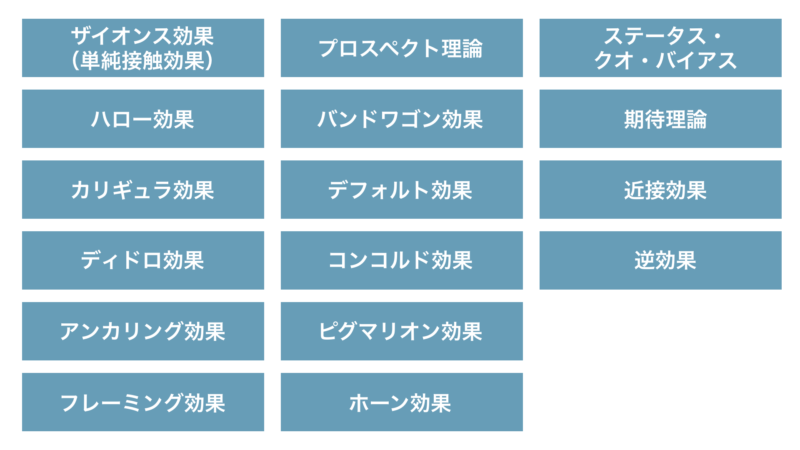

ここでは、行動心理学の原則を解説していきます。

ザイオンス効果とは、「何度も同じものに接すると好印象を持つようになること」です。

たとえば、CMであるサービスの広告を何度も見ると、だんだんと「この商品は良いものなのかもしれない」と感じてくるのは、このザイオンス効果によるものです。

他にも何度も顧客と打ち合わせをしたり、DMやメールマガジンを複数回送ることも、顧客のサービスや商品の印象を高めます。

ある商品のWEB広告を見た顧客に対して、その後も同じ商品やサービスの広告を表示させると、顧客の興味をより強くすることができます。

ハロー効果とは、「目立つ特徴に商品やサービスのイメージ・評価が影響されること」です。

ハロー効果は英語で「halo effect」といい、「halo」は後光という意味です。

商品を後ろから照らすと通常よりも輝いて見えるように、目立つ特徴=後光のおかげで商品の価値が通常以上に上がっていると錯覚することを指します。

たとえば、CMや広告で明るく元気なイメージの芸能人を起用すると、その商品に対しても「明るい」「元気」というポジティブなイメージを持ちます。

カリギュラ効果は、「禁止されると余計に顧客の興味をひいてしまうこと」です。

この「カリギュラ」はもともと映画の名前で、過激な内容のため上映が一部の地域で禁止されました。

しかし、禁止されたことで逆に人々の興味や関心が湧き、大ヒットにつながりました。

マーケティングでカリギュラ効果を使う際は、商品購入フェーズまでに「禁止」「障害」「制限」を設けると効果的です。

具体的には、「悪用禁止 誰にも教えたくない〇〇」とキャッチコピーを付けて興味を引いたり、短いCMを見た後に購入できるようにする・数量制限を設けるなどです。

ディドロ効果とは、「新しい価値に合わせて自分の身の回りや生活環境を統一しようとすること」です。

たとえば、新しいバッグを買ったら、コートや靴もそのバッグに合わせて新しく買い揃えたくなることです。

人は自らの決定を簡単に出来るように、普段から自分の行動や発言・態度を一貫したものにしたい「一貫性の原理」のもとで行動しています。

そのため、ディドロ効果は「自分の価値観や行動を一貫したものにしたい」という心理から起きていると言われています。

マーケティングでディドロ効果を活用している場面は、大型家具店のインテリアです。

ベッドコーナーにベッドだけではなく、サイドテーブルやラグ・スリッパやクッションなどを置くことで、「このベッドを買うならこの小物も買った方がいいかもしれない」と思わせて、他の商品の購入にもつなげています。

アンカリング効果とは、「最初に得た情報がそのあとの意思決定に影響すること」です。

たとえば中古自動車売り場に「通常300万円のところ、今なら250万円!」と大きく商品ポップが貼られていると、「元の値段よりもとてもお買い得な商品なんだ」と感じて、その商品を買いたいと感じます。

このように最初に目に入った割引情報に引っ張られて、元値の300万円と比較すると250万円がとても安いように感じます。

フレーミング効果とは、「同じ情報でも伝え方で受け取り手の印象が変わること」を指します。

同じ商品に対して「1つ買うともうひとつおまけでついてくる!」と「現在半額セール中!」と売り出し方を変えると、実際は同じ値段設定なのにまったく違って見えます。

ほかにも、「月額3,000円のサブスク」よりも「1日100円のサブスク」と顧客に伝えると「1か月3,000円は高いけど1日100円なら缶コーヒーを我慢すれば大丈夫かも」と購入ハードルが低く感じるかもしれません。

プロスペクト理論とは、「人間は損失を回避するために非合理な決断をすること」です。

プロスペクト理論で有名な「コインの実験」があります。

もし下の2つの条件が与えられたとき、あなたならどちらを選びますか?

期待値は両方とも同じ200万円ですが、実験では確実にお金を受け取ることができる1の選択肢を選ぶ人が多数でした。

しかしここに「あなたが200万円の負債がある場合は、どうしますか?」と条件を加えると、逆に2を選ぶ人が多くなります。

それは「借金を帳消しにしたい」という、損失を防ぎたいプロスペクト理論が働いているからです。

このように人は、得をしている場面では大きな利益を得ようと冒険はせず、損をしている状況ではリスクを負っても大きな利益を得ようとする、非合理な決断をすることがあります。

バンドワゴン効果とは、「多くの人が利用したり所有しているものの需要が増えること」です。

分かりやすい例は、「みんなが持っているから私も欲しい」「流行に乗り遅れたくない」、こういった気持ちを持つことです。

マーケティングでは、数字や実績を顧客に伝えることでバンドワゴン効果を発揮しやすくなります。たとえば「当店人気ナンバーワン」や「全米が泣いた今世紀最大のヒット作」などです。

デフォルト効果とは、「判断軸が定まっていない状態で複数の選択肢を提示されたとき、最初のデフォルト設定の選択肢を選ぶこと」です。

映像配信サービスのサブスクで下記のような選択肢があるとします。

大半の顧客は「何を選べば良いかわからない」と考え、1年間継続して使うか不明にも関わらず「とりあえず」とデフォルトの年間プランを選ぶことが多いです。

コンコルド効果とは「一度投資を始めると途中で損をしていることに気づいても、それまでの投資をもったいないと感じてやめられなくなること」です。

パチンコや競馬などのギャンブルがわかりやすい例です。

途中で損をしていることに気づいても、「それまでに賭けた金額がもったいない」とそのまま過去の損失を取り返すまで継続してしまいます。

ほかにも株式投資・課金ゲーム・ポイントカードでも、このコンコルド効果をマーケティング施策として取り入れていることが多いです。

ピグマリオン効果とは、「他人に期待されると、その通りの結果を出す傾向にあること」です。

1964年アメリカで一般的な知能テストを、「今後成績が伸びる生徒を洗い出すテスト」とウソをついて実施しました。

その結果を本来の順位とは異なる生徒を上位として先生に伝えたところ、名簿に上位表示された生徒の成績が実際に伸びていきました。

マーケティングでこの効果を応用する方法は、「成功者の体験談をPRすること」です。

特に顧客と近い年齢や性別・職業の成功者の体験談を打ち出すことで、「自分にも出来るかもしれない」と期待を持たせることができます。

ホーン効果とは、「何かひとつでも対象に悪いところがある場合、対象の評価自体もネガティブになること」です。

先ほど説明したハロー効果とは逆の効果です。

たとえば、面接の時に緊張して声が小さかっただけで「この人は積極性がない」と判断して、その後何を聞いてもネガティブに感じてしまうことです。

マーケティングでは、CMで商品を宣伝している芸能品がスキャンダルや不祥事を起こしたときに、その商品のイメージや評価も下がってしまうことを指します。

ステータス・クオ・バイアスは別名「現状維持バイアス」と呼ばれ、「自分が分からないものを受け入れず、現状維持すること」です。

マーケティングでは、新商品を発売しても思うように売れず、顧客が慣れ親しんだ定番商品を選んでしまうことを指します。

期待理論は、「『行動を起こすことで得られる期待』と『そのことで得られる報酬』が分かるとモチベーションが上がること」です。

もし下の2つの選択肢を部下に提示した時、部下はどちらの条件の方がより「頑張ろう」と思えますか?

上の選択肢だと「期待=試験に合格する」と「報酬=ボーナス10万円が」明確なため、部下は「絶対資格試験に合格するぞ!」とモチベーションを上げることができます。

近接効果とは、「最後に見た情報が、印象や判断・評価に大きく影響すること」です。

近接効果はビジネスでも多く使われています。

たとえばアフターフォローを徹底することで商品や企業の印象アップに繋げたり、ポジティブな口コミを最後に顧客に見せることです。

こうすることで顧客は商品やサービスに、良い印象を持つようになります。

逆効果は別名「ブーメラン効果」と呼ばれていて、「売り込めば売り込むほど顧客が購入から遠ざかること」です。

顧客の意見や考えを無理やり説得しようとしたり、変えようとしたり、過剰なアプローチをしてしまうと顧客が商品に対して悪い印象を抱いてしまいます。

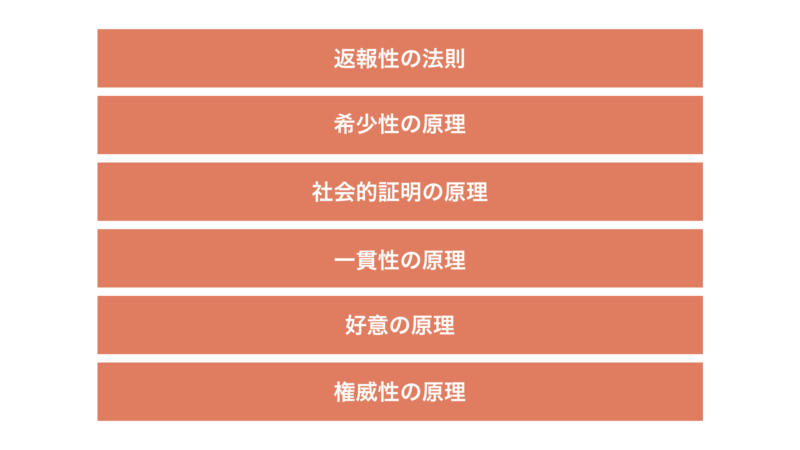

マーケティング心理学に注目した「影響力の武器(ロバート・B・チャルディーニ著)」によると、人を動かす原理は下記の6つにまとめられています。

返報性の法則は「何かもらったらお返ししないといけない」と感じる法則です。

たとえば、無料サンプルや特典を顧客にプレゼントしたら「代わりに何か買わないといけない」と感じることです。

他にもお得情報を載せたメールマガジンを配信したり、来店した時に次回使えるクーポンを渡すことも顧客の心を掴むには有効な手段です。

希少性の原理とは、「手に入りにくいものほど欲しくなる」ことです。

よく「期間限定」「数量限定」という広告を目にしますが、これは希少性の原理を活かして顧客に訴えかけています。

またよく旅行サイトでは「この値段で予約できるのはあと◯名様のみ!」と表示されていますが、これも希少性の原理を使って販売促進をしています。

他の人が「良かった!」「効果があった!」と言っている商品は、安心感や信頼感がありませんか?

これは社会的証明の原理と言って、他人の評価にもとづいて商品やサービスの良し悪しを判断しています。

マーケティングでは、「購入者の声」や「SNSでの評判」を商品ページに引用し載せることで、その商品への信頼感を高めています。

一貫性の原理とは、「一度決定したことは最後まで一貫して貫くこと」です。

たとえば、読み始めた本が面白くなかったのに最後まで読んだり、やり始めた仕事が「無意味だな」と感じても最後までやり切ることです。

この「本を読み始める」「仕事に取り掛かる」など、決断して何かしらの行動をとることを「コミットメント」と呼びます。

これをマーケティングで応用して、商品を販売するために「顧客に最初に小さなコミットメントを得ること」が大事です。

ポイントカードを例にすると、最初にポイントカードを作るために書類を書いたり、アプリをダウンロードする必要があります。

この小さなコミットメントを最初に行うことで、その後も「せっかくポイントカードを作ったしもう一度あの店に行ってみようかな」という心理にさせることができます。

好意の原理とは、「好意を感じている相手からは影響を受けやすいこと」をいいます。

たとえば、自分が好きなタレントがCMをしている商品があれば、その商品を欲しいと感じることです。

これをマーケティングに応用するためには、まず相手との共通点を見つけて好きになってもらうことが大事です。

まずは打ち合わせでいきなり本題に入るのではなく、「趣味はなんですか?」「この近辺でオススメのレストランはありますか?」とアイスブレイクから始めて共通点を探るとよいです。

商品やサービスのプロモーションでは、SNSを活用してコメントしてくれた人にコメントやいいねを返して、顧客との関係を構築することも有効です。

最後に権威性の原理とは、「物事の信憑性にかかわらず、肩書きや地位など権威のある人の意見に影響されること」です。

マーケティングでは、その分野の専門家に監修してもらったり、その専門家のプロフィールを簡単に載せたりすることで、顧客の信頼を得て、購入に繋げやすくなります。

また、最近ではSNSでインフルエンサーに宣伝をしてもらうことも、顧客に「この商品はこんなに有名な人が宣伝しているから良い商品に違いない」と説得力を増す、といわれています。

ここまで心理学の原理法則がもたらす効果について解説してきましたが、ここからは、それらの活用例をご紹介します。

対象物への印象がどのようにして変わるのかが分かると、商品販売時のアピール方法もターゲットの行動を予測しながら最適化していくことができます。

販売戦略からWebサイトの構成、デザインによる動線づくりやコンテンツ作成に至るまで、様々な段階においてマーケティング心理学は有用です。施策を考える際の参考にしてみてください。

まず、顧客が最初に見るランディングページでは、行動心理学を応用して顧客の心をガッチリと掴むデザインや構成を意識しましょう。

次に、コンテンツSEOで悩みや不安に寄り添い、顧客の信頼を得ましょう。

SEOとは「検索エンジン最適化(Search Engine Optimization)」の略で、Googleなどの検索エンジンで上位表示を行うことを指します。SEO対策では、ユーザーが見たい・知りたい有益な情報がわかりやすく載っていることがもっとも重要視されます。

そのためには、「顧客が何を知りたいのか」顧客理解をすること、そして行動心理学を応用し、ユーザーがより長い時間そのページにとどまるような記事を作成することが重要です。

もし「化粧水」を販売するならこんなコンテンツを作成するのも良いでしょう。

顧客はインターネットで情報を探す時は、「何かに困っている」ことが多いです。

その悩みを解決できるコンテンツを作成すること、またその効果をより高めるために行動心理学やテクニックを応用しましょう。

最後にSNSマーケティングで、顧客の共感を生んで、コミュニティを形成しましょう。

今はだれでもSNSを活用して、欲しい商品やサービスの情報を集めています。

さまざまな競合他社がいる中で自社の商品・サービスを選んでもらうためには、行動心理学を応用したSNSマーケティングが不可欠です。

たとえば、こんな施策をしてみるとSNSをうまく活用して商品を売り上げることができるかもしれません。

また、SNSの特徴は「親しみを感じてもらい、コミュニティを作り上げられること」です。

投稿にコメントがあればすぐに返事をする、いいねボタンを押した顧客の投稿にいいねボタンを押すなど、顧客との距離を縮めることができます。

このような取り組みで、顧客との距離を縮めて、コミュニティを作ることでさらなる売上拡大も可能です。

行動心理学とマーケティングを掛け合わせることで、より顧客の購入決定プロセスを後押しすることができます。

ここでは、さらに実例として実際に成功した企業のマーケティング戦略を見ていきます。

コーヒーチェーンのスターバックスは、次の3つの要素からなる「スターバックス体験」を顧客に提供しています。

顧客理解を徹底したうえでこの3つを提供することで、顧客満足度を高めてリピート率を高めています。

また、スターバックスが大事にしている「サードプレイス」という考えがあります。

サードプレイスとは、「自宅でも職場でもない、第3のリラックスできる場所」のことです。

スターバックスはこの「サードプレイス」を打ち出すことで「スターバックス=おしゃれ、落ち着く、作業がはかどる」というイメージを顧客に訴えかけています。

アパレル会社として有名なユニクロは、バブル崩壊直後に新たな価値観を生み出し、売上を伸ばしました。

その価値観は「衣料品はパーツである」「服は生活に馴染む、心地よく着られることこそ大事だ」と、バブル期とはまったく違うものでした。

CMで清潔感のある女優や俳優を起用し、新しい価値観を伝えることで「機能性の高いユニクロの服が欲しい」と人々に思わせました。

またユニクロは毎週のようにセールを行い、新聞にチラシを挟んだり、SNSでデジタルチラシを投稿しています。

一見服を安売りしているので非合理に思えますが、ザイオンス効果やアンカリング効果をうまく活用し、売上を今も伸ばしています。

まず、近年は顧客ひとりひとりに合わせて情報内容やアプローチ方法を提供する「パーソナライズ」の重要性が増したといわれています。

現代はスマートフォンやSNSで個人が触れる情報量が多くなり、商品やサービスの価値を高めるだけでは選んでもらうことが難しくなってきました。

また、多くの情報から顧客が取捨選択し、自分に合う情報だけピックアップするようになったので、自分に利益がある情報しか見ないようになりました。

そのため顧客の行動・購入履歴を分析し、興味を持ってもらえそうな商品を勧めることや、その人の好みに合わせた商品の限定クーポンを配布するなど、個人に合わせた取り組みが重要です。

今までのマーケティング手法は、大衆に向けて情報発信をする「マスマーケティング」が主流でした。

具体的にはCMや駅の広告、新聞の折込チラシなどです。

しかし現代の顧客は自分で情報を取捨選択できるようになったため、企業の一方的な情報提供をあまり好みません。

それよりも実際に製品を使った顧客の生の声、つまり口コミを信用する傾向にあります。

そのためSNSで「使った感想をハッシュタグをつけてSNSに書き込んだらプレゼントが当たる」とキャンペーンを行い、口コミを多く獲得している企業もあります。

こうすることで「使った人が良かったと言っているなら安心かも」と顧客の信頼を得て、売上拡大に繋げています。

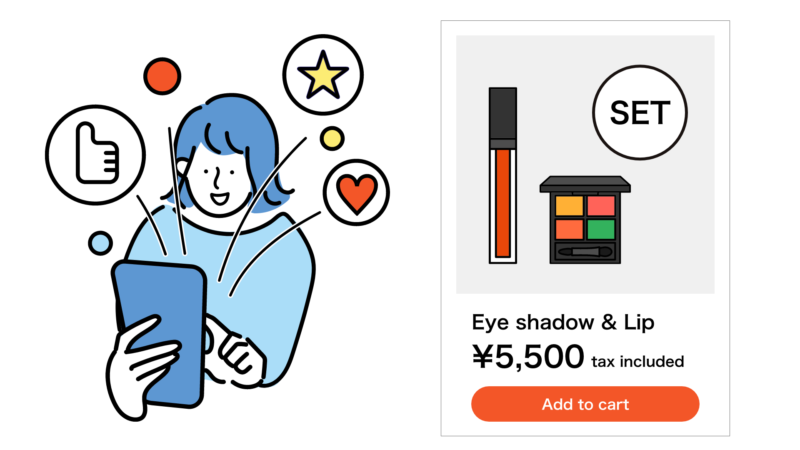

また、人々の欲求を刺激する「エモーショナルマーケティング」も流行りのマーケティング手法です。

たとえば、パッケージデザインを可愛らしいものにして若い女性の「可愛い!」「欲しい!」を引き出すことはエモーショナルマーケティングのひとつです。

そこに加えて、インフルエンサーにその商品を使ってレビューしてもらうことで「あこがれの◯◯さんみたいになりたい」という欲求を刺激し、購入に繋げます。

たくさんの選択肢から購入する商品やサービスを選べるようになった現在、商品を選ぶ基準や価値観が変化していきました。

今までの「価格」「利便性」だけではなく、SDGs(持続可能な開発目標)に沿った「環境配慮されているか」を重視する人が増えています。

一部の国では「環境に配慮された商品を購入することがステータス」と感じている人が多くおり、今後日本でも加速していくのではないかといわれています。

最後に、「フォロワー数1万人〜10万人程度のマイクロインフルエンサー」を活用したマーケティングについても紹介します。

今までは「メガインフルエンサー」と呼ばれるフォロワー数100万人以上のインフルエンサーを活用し、多くの人に商品を知ってもらう「マスマーケティング」が主流でした。

しかし、マイクロインフルエンサーの強みである「フォロワーとの距離が近くて親近感があること」「特定の分野に詳しい人が多いこと」を活かして、マーケティングすることが増えてきました。

マーケティング心理学は、私たちの日常のあらゆる場面で活用されており、ビジネスの成功をも左右しかねない強力で汎用性の高い強力なツールです。うまく活かすことで「ユーザーが対象の商品を購入したくなる流れ」を意図的に作り出すことができます。

次のステップはここで得た知識を具体的な戦略に落とし込むこと。心理トリガーを活用して購買プロセスをスムーズに進めたり、SNSやランディングページに行動心理学を反映させてコンバージョンを増やすといった施策で、売上アップを目指してみてください。

どうしても自社内だけではマーケティングに割くリソースに限界がある、であったり、経験が足りないのでプロの意見も聞いてみたい、などというご要望がありましたら、株式会社GoFがいつでもお手伝いいたします。

私たちは、マーケティングでお困りのあなたに、戦略に基づいた分析とロジカルな施策提案を提供させていただきます。

お問い合わせはこちらから。ぜひお気軽にご相談くださいませ。